Pistoia, Ristrutturazione dell'Ospedale del Ceppo

Committente: Comune di PISTOIA

Oggetto dell’incarico: Piano particolareggiato per la ristrutturazione dell’Ospedale del Ceppo

Data dell’incarico: 4.1.2003

Stato attuale della procedura urbanistica: Nell’aprile del 2003 sono state definite le linee strategiche e nell’aprile 2005 è stato consegnato la prima fase del Piano particolareggiato, discusso ma in realtà mai adottato.

Progettisti: Pier Luigi Cervellati, Giovanni Maffei Cardellini, Alberto Montemagni, Daniele Pecchioli

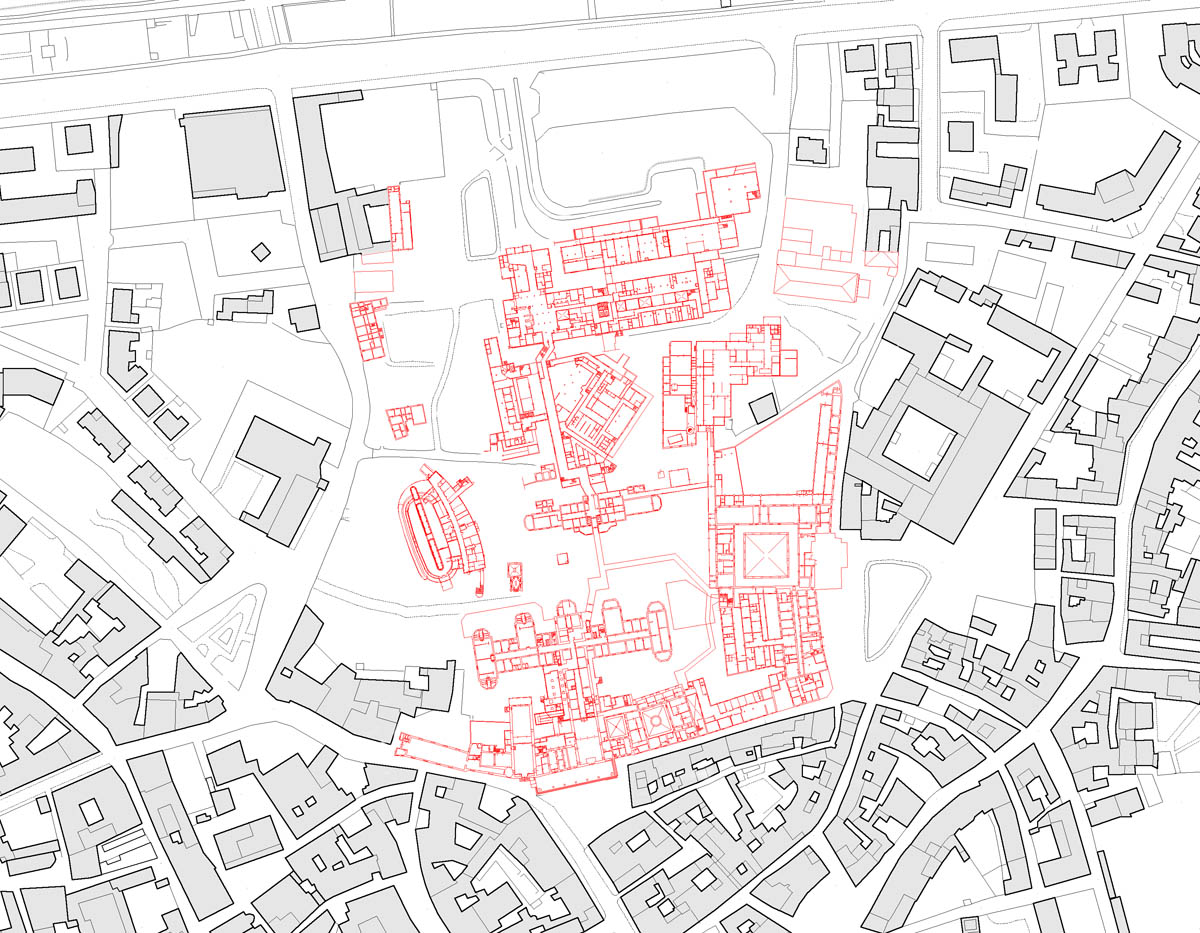

Il progetto si configura come un recupero/restauro urbano dell’area, occupata dalle strutture sanitarie dell’ospedale del Ceppo, compresa a nord fra le mura medicee (viale Matteotti) a sud confina con via del Ceppo e via delle Pappe, a est con piazza del Carmine e via degli Armeni, a ovest con piazza San Lorenzo, via della Crocetta. In quest’area dove ci sono insediamenti risalenti al XIV° secolo (si veda il disegno della metà del cinquecento dello Spedale del Ceppo e degli edifici annessi e di proprietà) si è sviluppato l’Ospedale del Ceppo inglobando complessi storici (Monastero delle Grazie) e costruendo nuovi complessi edili, finalizzati sempre alle attività ospedaliere, sia prima che dopo la 2a guerra mondiale, fino ai giorni nostri. L’espandersi di queste attività ha modificato profondamente l’impianto urbano e territoriale che si era mantenuto fino all’inizio del ‘900. La stessa struttura originaria dell’Ospedale è stata in alcune zone demolita e sostituita con nuovi fabbricati che hanno cancellato parte della tipologia e della morfologia urbana storica.

STATO ATTUALE

Il piano particolareggiato del Ceppo si compone di due fasi: una prima utile per la Definizione delle linee strategiche, vista la complessità delle decisioni da prendere, legate allo spostamento del complesso ospedaliero nel nuovo sito del Campo di volo, e i numerosi interlocutori; una seconda di elaborazione del vero e proprio Piano particolareggiato. L’avvio del progetto sull’area del Ceppo, uno spicchio consistente del tessuto storico, è anche l’occasione per riflettere sull’intera struttura urbana storica, cominciando quel confronto pubblico che troverà lo sbocco nel Piano particolareggiato della città storica. Per questo Pier Luigi Cervellati ritenne opportuno sviluppare una premessa, contenuta nei primi documenti di progetto, di ordine culturale più generale necessaria per affrontare la questione del Ceppo, che qui di seguito riproponiamo, data la sua attualità.

Premessa

<<La variante al Piano regolatore che coinvolge l’area del Ceppo, è l’occasione per affrontare uno dei nodi rimasti insoluti della problematica dei centri storici, nonostante il lungo dibattito e la vasta casistica: la presenza dell’edilizia moderna nell’ambito della città di antico regime. (Antico regime, indica il periodo di formazione e stratificazione di quella parte di città, che oggi definiamo centro storico, e che –pur variando da luogo a luogo- termina con l’avvento delle cosiddette rivoluzioni materiali; le invenzioni e innovazioni tecnico-scientifiche del XIX secolo che ribaltano i sistemi governativi degli Stati occidentali e in particolare trasformano il modo di crescita, di vivere e abitare la città).

Quando negli anni ’60 e ’70 del novecento si pose in termini urbanistici concreti la questione “centro storico” –quale mantenimento della morfologia e della struttura della città del passato- si era reduci da scontri metodologici e ideologici anche aspri. C’era chi si opponeva alla “conservazione integrale” definendola “antistorica”: ogni epoca ha lasciato la sua impronta e l’architettura moderna ha il diritto e il dovere di inserirsi nel centro storico come si è fatto in periodo medievale, rinascimentale, barocco. E c’era chi riteneva che l’architettura moderna dovesse far parte solo della città contemporanea, dell’espansione edilizia che proprio in quegli anni creava la periferia delle città trasformandole in aggregati urbani. Forte era ancora la distinzione fra architettura ed edilizia. Anche i conservatori consideravano il centro storico formato da architettura (i monumenti) e da edilizia (il tessuto urbano). I monumenti erano solo quelli vincolati dalla 1089/39. I diradamenti-sventramenti facevano parte della cultura del periodo. Non pochi conservatori aborrivano il restauro: il monumento lesionato o fatiscente doveva essere abbandonato a se stesso e contemplato quale più o meno romantica rovina. Figuriamoci se l’edilizia minore potesse essere recuperata; quel tessuto urbano modificato e stratificato nel corso dei secoli -(ma all’interno di un contesto urbano rimasto concettualmente immutato)- era prassi ormai consolidata demolirlo e sostituirlo con nuova edilizia o, meglio, nuova presunta architettura. È opportuno ricordare che cosa s’intenda per centro storico, perché lo si deve conservare e in che modo si possa concretizzare la conservazione. E quindi chiarire perché la nuova architettura è rimasta un problema aperto (anche se negli ultimi tempi si sono poste le premesse per tentare di risolverlo). È importante ribadire che il centro storico è la città di antico regime. La città appunto che si è formata e trasformata nel corso dei secoli a partire dal medioevo fino al manifestarsi delle rivoluzioni materiali, tecniche e scientifiche, sociali ed economiche. Non tutte queste rivoluzioni si sono manifestate nello stesso periodo e nello stesso luogo. E neppure si può affermare che all’interno della città storica, tutto ciò che è stato realizzato dopo è da buttare via. Ci sono fabbricati degni di essere conservati, ci sono quartieri e zone di notevole interesse urbanistico e architettonico, ma “centro storico” è ciò che appartiene ad un lungo periodo in cui i sistemi sociali, economici, legislativi e costruttivi sono considerati e valutati come premoderni. Un centro storico non si conserva perché è bello o brutto. Tranne gli edifici e i luoghi vincolati –che solo in alcuni casi coincidono con il perimetro del centro storico- tutto il resto può essere (è stato in parte) sostituito e mai con architetture moderne con la A maiuscola. Con le grandi innovazioni tecniche e scientifiche, con il formarsi di un’economia non più basata sull’agricoltura e il commercio, ma sull’industria e su nuove fonti energetiche, sull’aumento mondiale della popolazione anche la celebre città italiana premoderna è stata modificata. Si è espansa. E’ cambiato il concetto stesso di città. E la campagna è diventata altra. Se si opta per conservare un centro storico bisogna non lasciarsi lusingare da chi afferma che ciò che oggi è moderno domani sarà storico. Non è vero. Resterà anche in futuro una superfetazione della struttura della città antica.

Le ragioni che sollecitano la conservazione di un centro storico appartengono alla sfera culturale, sociale ed economica. Non in modo generico, bensì concreto. Non sono in gioco solo le radici, l’identità (la storia intesa come natura e cultura) ma anche e in particolare sono da salvaguardare i valori economici e sociali connessi al centro storico. Intanto come patrimonio edilizio che ha un valore di mercato spesso superiore a quello esterno. Intanto per la presenza ancora nel centro della quasi totalità di funzioni ricche che –al di fuori di una corretta pianificazione- rischiano di determinare scompensi sociali, degrado e annullamento dei valori culturali propri di un centro storico. Senza contare il costo che comporta alla comunità l’uso sbagliato del suo centro storico. Lo spreco imposto dall’urbanizzazione crescente del territorio un tempo agricolo. Certo nel centro non potranno ritornarci ad abitare quei cittadini censiti nel 1951 che affollavano il centro anche quando era distrutto dai bombardamenti bellici. Però non si può neppure ipotizzare un centro vuoto, privo di abitanti. La fitta trama del commercio sparirebbe e con essa si spegnerebbe la vitalità che i centri storici italiani possiedono rendendoli unici per numero e per qualità.

Su questo non ci sono contrasti. Le divergenze nascono sul modo di mantenere vitalità e qualità. Problemi che irrisolti hanno compromesso non pochi centri storici. La questione delle tipologie edilizie è ancora materia non sempre assimilata e praticata. I codici di pratica o manuali di restauro continuano ad essere considerati decorativa appendice al pari delle analisi catastali, sempre più ignorate come la documentazione storico-archivistica. La nuova architettura –al pari dell’accanimento restaurativo- continua ad essere considerata il baluardo per evitare il falso storico o, detto in termini più corretti, il ripristino.

Ripristino e nuova costruzione

Siccome il ripristino nell’opinione comune è considerato l’equivalente del falso storico, si ritiene opportuno chiudere questa premessa con due succinte storie sul ripudio del ripristino e sull’incondizionata predisposizione a realizzare nuova architettura nel centro storico.

Il ripristino

A cavallo degli anni quaranta, il ministro Bottai definisce -non a caso- il ripristino “atto immorale”. “Per ragioni di dignità storica e di chiarezza artistica” la ricostruzione in stile di edifici, anche nelle zone prive di interesse monumentale e artistico, dove ritenersi “immorale”. Culturalmente inopportuna. Soprattutto “antistorica”. Intervento contrario allo sviluppo della modernità. Gli fa eco Guglielmo de Angelis d’Ossat, (che Cederna indicherà come mandante culturale della famigerata costruzione dell’isola del Tronchetto a Venezia) nel 1942 stabilisce che i ripristini non si debbono fare. “Bisogna difendere l’autenticità di ogni architettura, antica o moderna che sia. Si deve conservare e rinnovare con lo stesso rigore. Per ragioni di dignità storica e artistica”. E da quel momento i ripristini in Italia sono vietati e ancor prima biasimati, in nome della “storia” e dell’”arte”; il vero obiettivo, allora come oggi, è quello di difendere “l’autentica” modernità. Bottai ascolta, oltre a quelli di Longhi, anche i suggerimenti di giovani emergenti, per altro bravissimi storici e architetti che però non si sono mai posti problemi di restauro: Giulio C. Argan, Giuseppe Pagano e Agnoldomenico Pica. In particolare quelli di Cesare Brandi che in quel periodo approfondisce e trasferisce i concetti di Longhi nell’architettura e pone le basi per “l’Istituto Nazionale del Restauro”, occupandosi però quasi esclusivamente di pittura. In sordina (molto in sordina) criticano il divieto al ripristino, Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini. Per loro la progettazione in stile rappresenta la continuità con il passato. Sia chiaro: la progettazione in stile non la intendono equivalente al ripristino. Del resto il distinguo fra pittura, scultura e architettura è netto. Quest’ultima, all’invenzione “artistica” o stilistica, associa la cultura materiale insita in ogni costruzione, anche se l’architettura può essere oggetto di sola contemplazione, come un quadro o una scultura. Ed ecco allora che in molte chiese italiane si tolgono, come ingombranti superfetazioni, le aggiunte e i rifacimenti barocchi. Nello stesso tempo l’architettura -per quanto storica- deve continuare a svolgere una funzione. L’adeguamento alle nuove attività deve essere comunque evidenziato con nuovi materiali, con forme che si distacchino dalla ricostruzione in stile. Quando il ministro bolla di immoralità il ripristino, la legge 1089 del ‘39 è già stata varata. In essa si fa esplicito riferimento al ripristino quale opportuna categoria del restauro: è riservato ai monumenti, all’architettura, per consentire l’utilizzo del manufatto nelle parti mancanti o distrutte. Non si fa riferimento al metodo. Questo dovrà essere definito nella “circolare” esplicativa della legge, che non sarà mai scritta, neppure dopo la guerra. Ranuccio Bianchi Bandinelli, direttore delle Antichità e Belle Arti dal ‘45 al ‘47, avversa qualsiasi forma di ricostruzione in stile. E tuttavia, non ci si accorda né a bandire definitivamente, né a normare l’atto immorale. Uno sguardo fugace ai restauri architettonici di quegli anni di “ricostruzione”, mette in luce concetti oggi inaccettabili. Altroché “immorale” ripristino: scorticamento delle facciate per far risaltare le murature in mattoni (a Venezia si continua tuttora); raschiamento continuo delle “superfetazioni” barocche (memorabile la pulizia etnica praticata in Abruzzo); rifacimento in cemento armato delle strutture e orditure lignee (come nella chiesa superiore di San Francesco ad Assisi); stravolgimento delle tipologie edilizie. Eppure, il ripristino è considerato come l’incesto. Un tabù. Solo Bernard Berenson, a suo modo, è favorevole. (Forse per far dispetto a Longhi). Addirittura vorrebbe ricostruire una copia del vecchio San Pietro al posto della distrutta abbazia di Montecassino. Renato Bonelli, che sarà per alcuni anni segretario di Italia Nostra, sostiene che i monumenti danneggiati dalla guerra devono essere conservati così come sono stati ridotti dalle bombe. Lo stesso dirà per i giardini storici. Da mantenere fin che restano in vita gli alberi, la vegetazione, poi da cancellare e rifare in altro modo, con altro progetto, giacché con la morte delle piante finisce l’opera d’arte. Sostituire gli alberi con altri della stessa specie, equivale ad un’aberrante ripristino. Di fatto è un falso storico. Non tutti concordano con queste tesi di “fondamentalistica” purezza. Autorevoli pareri raccomandano un atteggiamento più “elastico”. (Ad esempio, il soprintendente Alfredo Barbacci, autore di importanti “ripristini” di monumenti bolognesi danneggiati dalla guerra. E’ contrario al ripristino. Mette in evidenza il nuovo intervento, pur copiando filologicamente il disegno del passato, però -per futura memoria- data tutti i mattoni e le pietre nuove che colloca accanto alle vecchie. Nel duomo di Pienza, qualche anno prima, si era esercitato nel ripulirlo drasticamente di tutto ciò -non poco- che non era quattrocentesco). Per il ponte di Santa Trinita a Firenze o per l’abbazia di Montecassino, si segue il criterio della ricostruzione integrale. Per altri, in pratica per tutti gli altri monumenti danneggiati dalla guerra, si pratica il consolidamento strutturale con metodo moderno, “purché –s’insiste– risulti visibile all’esterno” (Ponte Vecchio, Arena di Verona, Basilica di San Marco a Venezia). Per i fabbricati rimaneggiati in varie epoche si accetta sia la conservazione integrale, sia la “pulizia stilistica” che, al pari di quella etnica, elimina dai monumenti medioevali gli interventi successivi, specie se barocchi. L’elasticità determina una confusione niente affatto casuale. Alcuni nuovi edifici -previo diradamento e/o sventramento- sono piazzati in punti strategici del tessuto urbano storico. Il Danieli e il Bauer a Veneziai, in piazza Caricamento a Genova; il grattacielo a Napoli, la “palazzina” sotto le due Torri a Bologna, l’edifico razionalista in Corso Vittorio Emanuele a Palermo. Si conclude via della Conciliazione che sventra a Roma il Borgo Antico di accesso a San Pietro. L’altro clamoroso scempio a misura di territorio urbano, lo si compie in Por Santa Maria a Firenze. La ricostruzione attorno al Ponte Vecchio è una falsificazione del vecchio e del nuovo. Da Prezzolini a Papini le critiche sono feroci. Si grida: “Firenze a pezzi e bocconi”. Ma si continua a sostenere (a Firenze in particolare ma anche altrove) che il “vero” falso è il ripristino. Ancora nel 1972, con la carta del restauro, la cosiddetta carta di Venezia, Brandi stigmatizza il ripristino. Non accetta il “nuovo”, tutto vetro e cemento, dissonante e roboante, come vorrebbe per ogni intervento Bruno Zevi, ma si oppone al “rifacimento” dell’antico. Inconsciamente la “falsificazione”, come per Por Santa Maria, spesso supera il falso. Il ripristino rimane un “atto immorale”. Si continua a diffidare del restauro considerato l’equivalente del falso. Per romantico amore della rovina. Per la smania e la vanità di confrontarsi con il passato. Per il “progresso” che tutto rinnova, il restauro -che in architettura e urbanistica è fatto anche di ripristini- è considerato (nel migliore dei casi) intervento reazionario. Non si è spenta l’eco dell’anatema di Ruskin: il restauro è una menzogna. Solo che Ruskin, il grande Ruskin, faceva seguito con un “giù le mani dai monumenti” mai ascoltato da coloro che, pur dichiarandosi contrari a qualsiasi restauro, esercitano questa professione.

Le nuove costruzioni

Gli esempi si sprecano. Non c’è città storica che nel corso del novecento non abbia realizzato il suo monumentino moderno. Prima in nome dell’igiene sono stati fatti sventramenti urbani e abbattimenti di fabbricati spesso risalenti al medioevo. Poi, non solo dove erano avvenuti bombardamenti, la nuova edilizia ha cancellato interi quartieri “degradati” (in quanto abitati da ceti popolari trasferiti in periferici quartieri) e quindi con pseudo restauri che trasformano vecchi edifici in lussuosi mini appartamenti. Negli ultimi tempi poi si assiste ad un fenomeno che pare irreversibile –e per quanto biasimato- impossibile da evitare giacché imposto dal mercato. La trasformazione di interi fabbricati in “store” multi piano. E lo sconvolgimento dell’uso di molte botteghe storiche. Il danno è duplice. C’è un danno di immagine. E c’è un vuoto pianificatorio che avrà conseguenze drammatiche per il futuro di quel centro storico. L’immagine danneggiata si commenta da sola in quanto lo “store” pluri-piano omologa un centro storico agli altri e sottrae vistosamente quella identità che caratterizza ogni centro storico. Alla perdita dell’immagine, si somma la negativa incidenza che ha lo “store” sulle altre attività commerciali e soprattutto per quelle che mantengono ancora un legame (che è sempre più labile) con l’artigianato. Ma è il vuoto pianificatorio che si determina all’interno della città storica nel rapporto con l’aggregato urbano contemporaneo. Il centro storico non deve essere considerato il centro dell’aggregato urbano o della città contemporanea. Altrimenti si finisce per addensare in un unico luogo una serie di funzioni anche incompatibili. La congestione del traffico motorizzato è la prima conseguenza. La residenza diventa sempre più precaria perché le altre funzioni espellono la funzione più povera. Stranamente la nuova architettura si tende a realizzarla nel centro storico e non nelle parti nuove della città. C’è stata una specie di accanimento a scegliere il confronto iconoclasta e dissonante. Poi, quando il razionalismo non è stato più l’avanguardia stilistica e le tendenze hanno privilegiato il post-moderno, il furore demolitorio è continuato. Ma non per ripristinare ma per inventare un pasticcio stilistico che comunque risultasse moderno, alla moda, e permettesse all’architetto di lasciare la sua impronta. Ma le ragioni che motivano il rifiuto dell’intervento nuovo nel centro storico –al di là dello stile di appartenenza- sono da individuare nella definizione stessa di centro storico. Le stratificazioni o (come adesso si usa dire) le contaminazioni si sono manifestate nello (spesso) lungo periodo in cui si è conformata la città di antico regime. Per l’Italia la data è il 1860, l’anno dell’Unità. E si allunga ulteriormente specie per quelle città che solo verso la fine dell’ottocento, primi decenni del novecento, iniziano quel processo di rinnovamento urbanistico che ricalca gli interventi messi a punto dal Poggi per Firenze Capitale. Abbattimento delle mura, sventramenti-diradamenti, tranvie e nuovi interventi. In non poche città di modeste dimensioni la presenza dell’energia elettrica risale agli anni ’30 del secolo scorso. Se si eccettua la capitale e le città industrializzate, l’uso indiscriminato del cemento armato risale al secondo dopoguerra. Il documento che illustra la città di antico regime è il catasto geodetico che a partire dai primi dell’ottocento (con Napoleone) censisce e misura la struttura urbana. Ed è un fondamentale documento proprio dal punto di vista urbanistico perché oltre a fornire la "forma urbis" prima delle innovazioni tecnico scientifiche e politico sociali, indica le unità edilizie. Dopo cambieranno le leggi sull’eredità e ai frazionamenti si assoceranno i successivi adeguamenti. Dopo si costruisce la città moderna. Le regole costruttive, i modi di abitare e di vivere la città di antico regime vanno ricondotti a quel periodo. Si è detto che la data per i centri storici italiani non coincide se non in alcuni casi con l’Unità del Regno. Addirittura in epoca recente si è storicizzato anche il periodo del razionalismo fascista portando la data di ultimazione (se così si può affermare) del centro storico. Questo lo si è fatto per due motivi. I sistemi produttivi in effetti sono cambiati a partire dalla seconda metà del novecento. Non poche sono le costruzioni realizzate fra l’Unità e la seconda guerra mondiale degne di essere conservate. La demolizione dei corpi anomali –in un paese da anni funestato dal furore costruttivo- è pressoché impossibile. Inoltre, allo spreco del territorio un tempo agricolo si sommerebbe lo spreco, l’usa e getta di quello che è realizzato dopo. Con ciò non si sostiene che bisogna conservare tutto. Anzi. Là dove è possibile ripristinare l’originaria costruzione, ovvero il ripristino del preesistente, è sempre consigliabile demolire e restituire. (Il restauro urbano inteso come restituzione). Ed è comunque da mantenere ciò che potrebbe essere sostituito da un nuovo intervento che altererebbe ulteriormente il paesaggio urbano.

L’area del Ceppo

La storia di quest’area è nota. E’ riassunta nella mappa catastale del 1873 (vedi sopra) e poi in quella successiva del 1953. Mentre la più recente cartografia rivela la metamorfosi della città murata e in particolare l’epocale cambiamento dell’area del Ceppo (vedi sotto). A ben vedere l’Ospedale era racchiuso in una zona che a nord era interna a via del Soccorso. Strada cancellata del tutto con l’ultimo intervento in atto. Fino alla seconda guerra mondiale il Ceppo stava ancora in un contesto urbano caratterizzato da ampie zone ortive. Noi siamo abituati a vedere la campagna invasa dalla città. Fino alla metà del ‘900 non è che succedesse il contrario, ma c’era un equilibrio radicato nonostante Pistoia fosse una importante città industriale per la presenza di officine metalmeccaniche a ridosso del centro. E anche l’Ospedale si era sviluppato. Due nuovi (e non modesti) padiglioni avevano ammodernato l’impianto rinascimentale. Poi, la crescita è dilatata oltre via del Soccorso, inglobandola, fino a raggiungere la cinta muraria. Nuovi padiglioni, nuovi fabbricati, nuovi percorsi si sono succeduti in maniera incalzante e in poco meno di 50 anni si è costruito tanto come nei 500 anni precedenti. La nuova architettura non è inadeguata, ma è mancata una programmazione e quindi una organizzazione più razionale che riuscisse a dare anche un significato urbanistico ad un complesso che occupava una porzione significativa di territorio. E questo sia nei confronti della struttura ospedaliera –che via via ha abbandonato gli antichi spazi ormai trasformati a deposito o ammodernati non sempre nel rispetto della storia e dell’arte dei fabbricati- sia, nel rapporto con la città. I fabbricati storici sono degradati e quelli moderni costipati in una area in cui gli ultimi alberi e antichi muri sono sacrificati per le nuove costruzioni che stravolgeranno ulteriormente la zona.

La proposta di variante

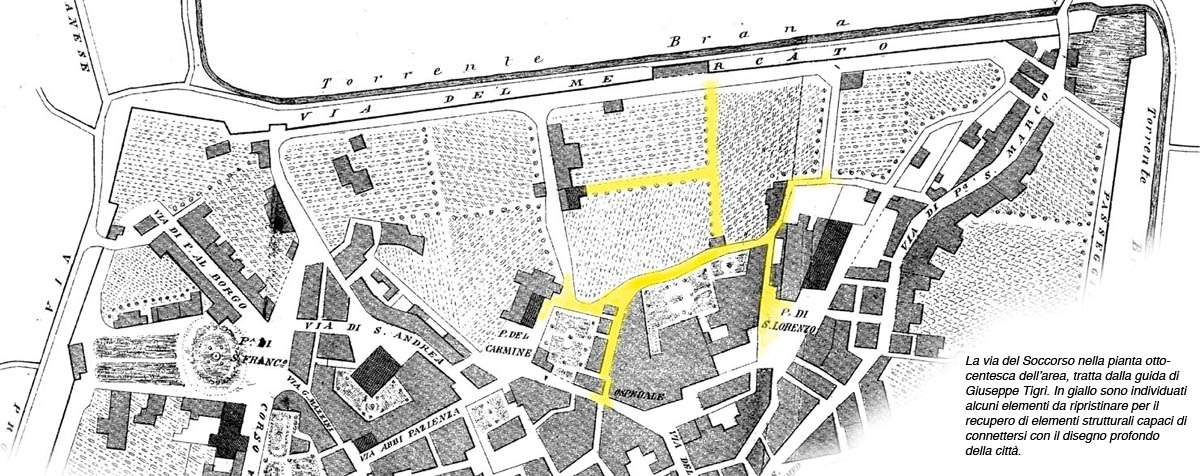

Il trasferimento dell’Ospedale in un’area adeguata può sembrare traumatizzante per molti aspetti, compreso per quello che si farà nell’area del Ceppo. La necessità di reperire una parte dei finanziamenti per costruire il nuovo ospedale utilizzando anche la redditività dell’area del Ceppo, rende ancor più problematica la soluzione da conferire a quest’area. La prima istanza di carattere urbanistico è quella di ripristinare, per quello che si potrà, la via del Soccorso. Il restauro urbano deve iniziare con la restituzione dell’impianto viario che certamente ricalcava sentieri o capezzagne il cui andamento era obbligato dalla presenza di corsi d’acqua, dai canali che confluivano verso il mulino ancora leggibili nel catasto ottocentesco. Il ripristino o restauro di via del Soccorso divide in due l’insediamento Ospedaliero.

Se si eccettua il fabbricato in fase di ultimazione, da una parte ci sono gli edifici storici o realizzati fino agli anni ’50 del novecento; dall’altra quelli moderni. Alcuni non sono utilizzati –il Piloto- abbandonati da tempo, altri sono inadeguati, altri ancora sono sottoposti ad interventi di adeguamento funzionale e strutturale (la centrale termotecnica). In un contesto di rigoroso ripristino (adesso si capisce la lunga premessa) questa seconda parte dovrebbe essere abbattuta e restituita alla sua originaria conformazione. L’abbassamento del terreno rispetto a viale Matteotti offre l’opportunità di interrare il viale (e anche il parcheggio) e di ridisegnare l’antica orditura dei campi e dei percorsi formando un parco urbano che per dimensioni (circa 3 ettari) e per forma potrebbe gareggiare con il parco di Villa Puccini. La parte storica restaurata e finalizzata a quell’insieme di utilizzi riportata nella scheda progettuale, ritornerebbe in modo appropriato alla collettività. Questa è una delle zone che racchiude la storia ospedaliera e religiosa della città la presenza del Ceppo e di tre conventi di cui quello di Santa Maria delle Grazie opera attribuita a Michelozzo Michelozzi. L’adeguata restituzione alla collettività di un complesso monumentale denso di storia e di arte costituisce di per se un evento tale da oscurare qualsiasi altra considerazione urbanistica. Inverte la tendenza a considerare il centro storico quale luogo importante da conservare ma, ad un tempo, da innovare, da riqualificare. La presenza di un insieme così strepitoso di architettura e di memoria conferisce ulteriore qualità a tutto il centro storico. E’ indubbio che la presenza secolare dell’ospedale abbia conferito all’area circostante un assetto delle attività commerciali tutt’altro che secondario. I nuovi utilizzi debbono confermare non solo quest’assetto ma dovranno investire tutto il centro. Centro che proprio con questo intervento di restituzione potrà avviare quel processo teso ad innescare anche altre attività economiche legate al commercio e al turismo. Si ritiene –in questo contesto- che la presenza, fra gli altri usi, della residenza e di attività ricettive, possa contribuire a tamponare l’esodo di popolazione e a incrementare la capacità attrattiva di Pistoia.>>

Le prime ipotesi di progetto

Il punto di partenza è stato l’assetto identificato nei catasti storici e in parte rappresentato ancora dalla foto aerea degli anni cinquanta che si può qui vedere.

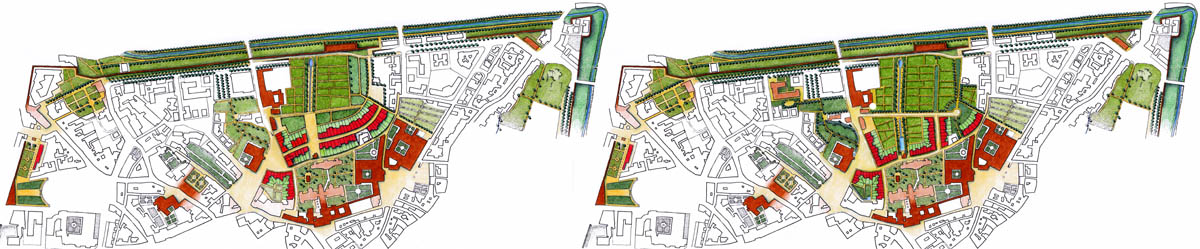

Si sono individuati i primi elementi da ripristinare (vedi le parti in giallo nella carta ottocentesca del Tigri) per recuperare una struttura territoriale che si riconnettesse al disegno profondo della città, da ricostituire dopo la trasformazione dell’ospedale. Gli elementi base del progetto sono il ripristino della via del Soccorso, della quale restano parti del muro di cinta e la chiesa di San Girolamo, della via del Frantoio, della trama degli orti, del percorso lungo le mura. Questi, insieme all’abbattimento dei volumi novecenteschi e la ricostruzione delle parti arborate, danno forma alla prima soluzione, ottimale ma ritenuta poco realistica (sotto).

Si sono individuati i primi elementi da ripristinare (vedi le parti in giallo nella carta ottocentesca del Tigri) per recuperare una struttura territoriale che si riconnettesse al disegno profondo della città, da ricostituire dopo la trasformazione dell’ospedale. Gli elementi base del progetto sono il ripristino della via del Soccorso, della quale restano parti del muro di cinta e la chiesa di San Girolamo, della via del Frantoio, della trama degli orti, del percorso lungo le mura. Questi, insieme all’abbattimento dei volumi novecenteschi e la ricostruzione delle parti arborate, danno forma alla prima soluzione, ottimale ma ritenuta poco realistica (sotto).

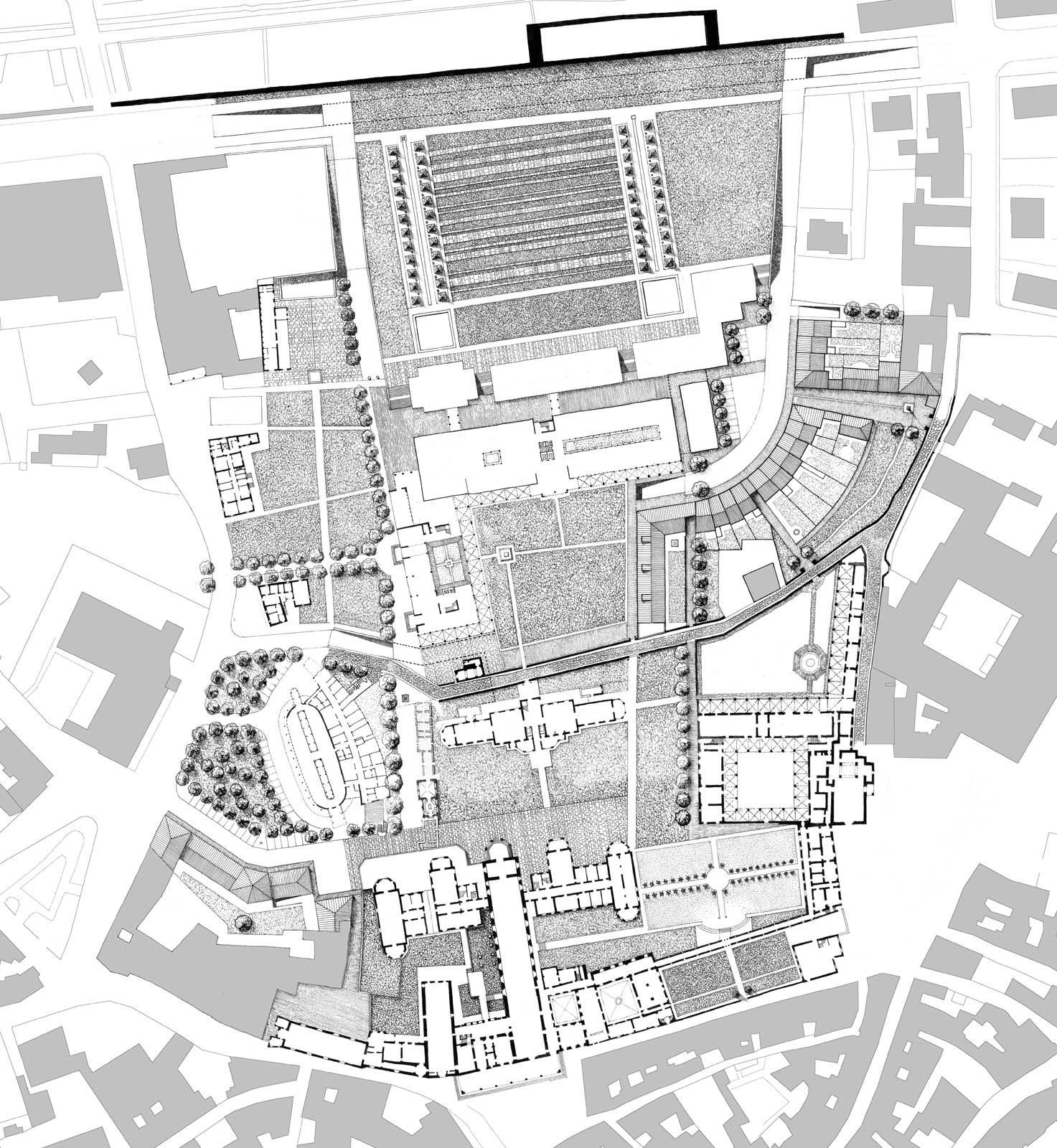

Partendo da questa sono state elaborate altre soluzioni, tenendo fermi gli elementi individuati come strutturali. Abbiamo pensato una possibile crescita della città come sarebbe potuta avvenire storicamente se i terreni fossero rimasti liberi dai padiglioni ospedalieri. Si sono proposte varie ipotesi con un sistema di residenze a schiera e di spazi pubblici sul modello di quanto avvenuto nelle aree circostanti. Inoltre è stato studiato il sistema dei percorsi carrabili, con l’interramento di un piccolo tratto di viale e l’accesso diretto al parcheggio sotterraneo, il sistema dei percorsi pedonali lungo le mura, gli spazi verdi ripristinando aree all’uso pubblico, le piazze e i parcheggi, come è possibile vedere nei disegni di progetto allegati.

Il Piano particolareggiato

Non ha mai visto la stesura definitiva, anche per i rapporti molto complicati fra i vari protagonisti istituzionali (Asl, Comune, Regione), forze politiche e cittadini, addirittura con resistenze verso l’ipotesi del nuovo ospedale e dell’ubicazione prevista. Il progetto fu però sviluppato nei suoi contenuti architettonici e urbanistici, con alcune ipotesi sulle nuove funzioni, su possibili cessioni e valorizzazioni e su altri aspetti che in quel momento potevano essere immaginati. Ancora oggi, realizzato il nuovo ospedale, il tema è sempre in discussione, anche con opinioni poco informate su questo progetto stesso. Il progetto prevede il restauro dei fabbricati e degli spazi storici ancora esistenti; il recupero dell’antica strada del Soccorso; la demolizione di alcuni edifici e la costruzione di nuovi al fine di ricostituire un organismo urbano permeabile alla città, dotato di strutture e servizi idonei alla conformazione delle permanenze storiche e, a un tempo, funzionale ad un uso articolato dell’area. Si è ritenuto ammissibile non solo la riorganizzazione architettonica di alcune strutture che continueranno a far parte dell’attività medico ospedaliera, ma anche l’inserimento di nuove architetture adibite a residenza. Questo nuovo inserimento si configura quale prolungamento delle residenze della città storica. Le nuove case avranno non solo l’aspetto morfologico di quelle storiche, quanto e soprattutto si conformeranno ai principii degli insediamenti avvenuti lungo le strade all’interno della cinta muraria. Non a caso, la stessa strada del Soccorso se non si fosse espanso l’Ospedale, avrebbe lungo il suo tracciato –nella parte verso le mura- la conformazione che ha all’inizio verso via della Crocetta. Ne deriva un nuovo impianto che recupera un grande spazio adibito a verde pubblico che costituisce una centralità tesa a riproporre l’originario assetto di questa parte della città. L’interramento di via Matteotti e la copertura del dislivello esistente, oltre a consentire la presenza di un parcheggio coperto, determinano un parco pubblico che arricchisce il centro storico.

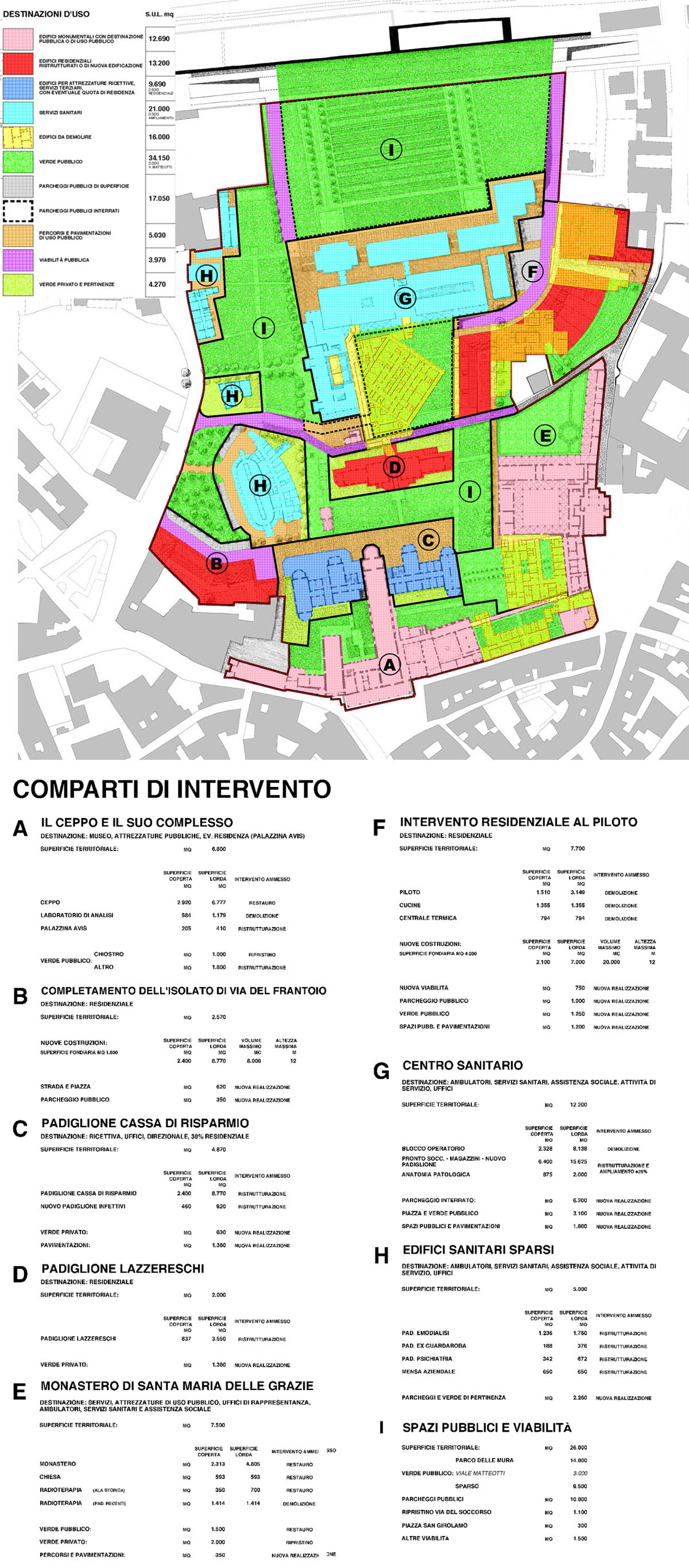

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

DESTINAZIONI E COMPARTI DI PROGETTO